クリア日:2025/09/14

プレイ:PCエンジン版 1992年(オリジナルは1988年発表)

体験メモ

久しぶりにどっぷりのめり込んだ。PCエンジン版『スナッチャー』をクリア。

一言でいうと——小島監督すごすぎ。

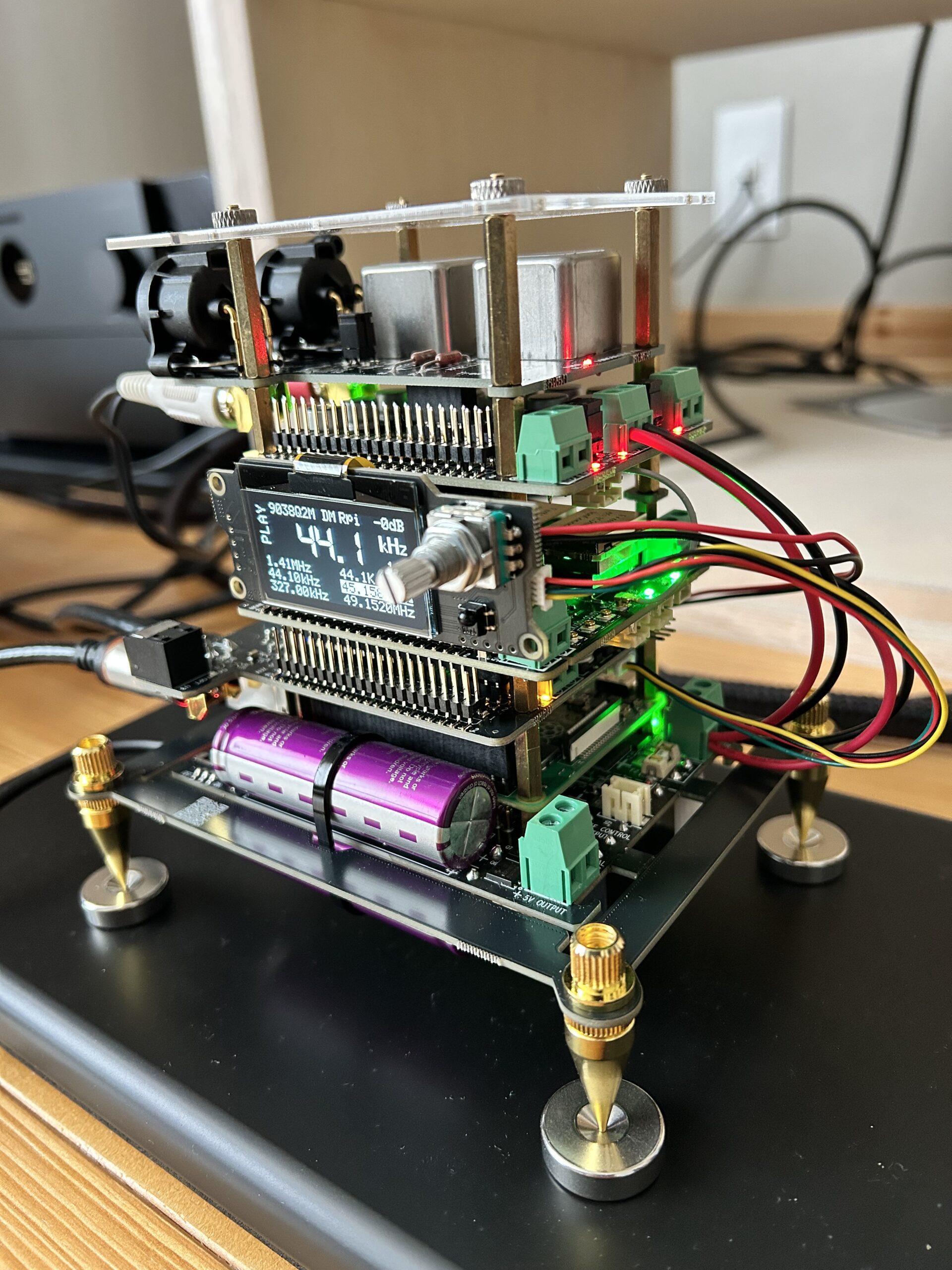

メタルギアMk-II

主人公を支援する小型ロボット。外見と動きが愛らしく、相棒としての存在感が強い。

有名な“時限爆弾”のシーン

過去に一度体験していたため、今回は思わず音量を下げてしまった。ゲーム内の仕掛けがプレイヤーの現実の行動に波及する好例。初見の緊張をもう一度味わいたくなる。

“現実に触れる”仕掛け

- 電話:ゲーム内で実際に電話番号を手入力して発信する演出。

今なら連絡先から選ぶUIになりそうだが、本作は“番号を打つ”体験そのものが演出。 - データベース端末(ガウディ):人名や事件情報を検索して手がかりを得る。実務的操作が没入感を高める。

オープニングと音楽

トライサイクルでの導入カット、タイトルの楽曲の格好よさが際立つ。まさに映画のオープニングの質感。

当時の表現

現在の基準では難しいと感じるセクハラ的表現が一部に見られる。時代性の痕跡として記録。

謎解きと終盤

端末検索・証拠確認・選択肢判断など、手順型のアドベンチャーが気持ちよく機能。

ラスボスの性格描写は強烈(かなりイタイ)

1988年作という驚き

37年前の作品とは思えない完成度。現代の作品と比べても、演出と設計の巧さで強い没入を得られた。

想起した関連作

- 『メタルギアソリッド』(PS, 1998)のサイコ・マンティス戦。現実側に介入する仕掛けを想起。

まとめ

『スナッチャー』は、音・演出・インタラクションが重なって生まれる“現実とゲームの接点”が魅力。

メタルギアMk-IIの愛嬌、電話や検索を自分の手で行う操作感、映画的なオープニングと音楽。

1988年発のアドベンチャーが、2025年の今も最高に楽しい時間を与えてくれた。

付記(次に遊ぶとき)

時限爆弾のシーンは、可能なら初見の緊張で再体験したい。