DualSense が勝手にキャラクターを歩かせる―― いわゆる “ドリフト”。新品を買う前に、自分の手で直してみた備忘録です。道具さえ揃えれば意外とイケるので、同じ症状で悩んでいる人の参考になればうれしいです。

症状

- 左アナログスティックが 1 年ほど前から勝手に左上へ入力される。

- DEATH STRANDING 2 では荷物が傾くし、Stellar Blade でも視点がブレてプレイに集中できない。

- ペアリングし直しやファーム更新では改善せず。

新品を買えば 7,000〜8,000 円。ただ、真空管アンプ製作でハンダ付けを練習していたので「いけるかも?」とチャレンジすることに。

用意したもの

| 道具 | 用途 | メモ |

|---|---|---|

| goot TP‑100 電動ハンダ吸取器 | スティックセンサの基板からハンダ除去 | 手動ポンプより段違いに楽。ただし吸い残しに注意 |

| ** ハンダごて** | 追加ハンダ & リワーク | 細めの 0.6 mm スズ 60/40 を使用 |

| 無水イソプロピルアルコール (IPA) | 接点の洗浄 | 綿棒でこすると真っ黒… 汚れの元凶でした |

| DeoxIT F5 | 導電性プラスチック用潤滑・保護 | 可変抵抗やフェーダー向け |

| 精密ドライバー、ピンセット、ニッパー | 分解・部品取り外し | ニッパーは後述のトラブル救済にも活躍 |

💡 費用感

- TP‑100:実売 15,000 円前後

- IPA:1,000 円弱

- DeoxIT F5:各 2,000 円程度

- 使い回し出来るので長期的にはおトク。

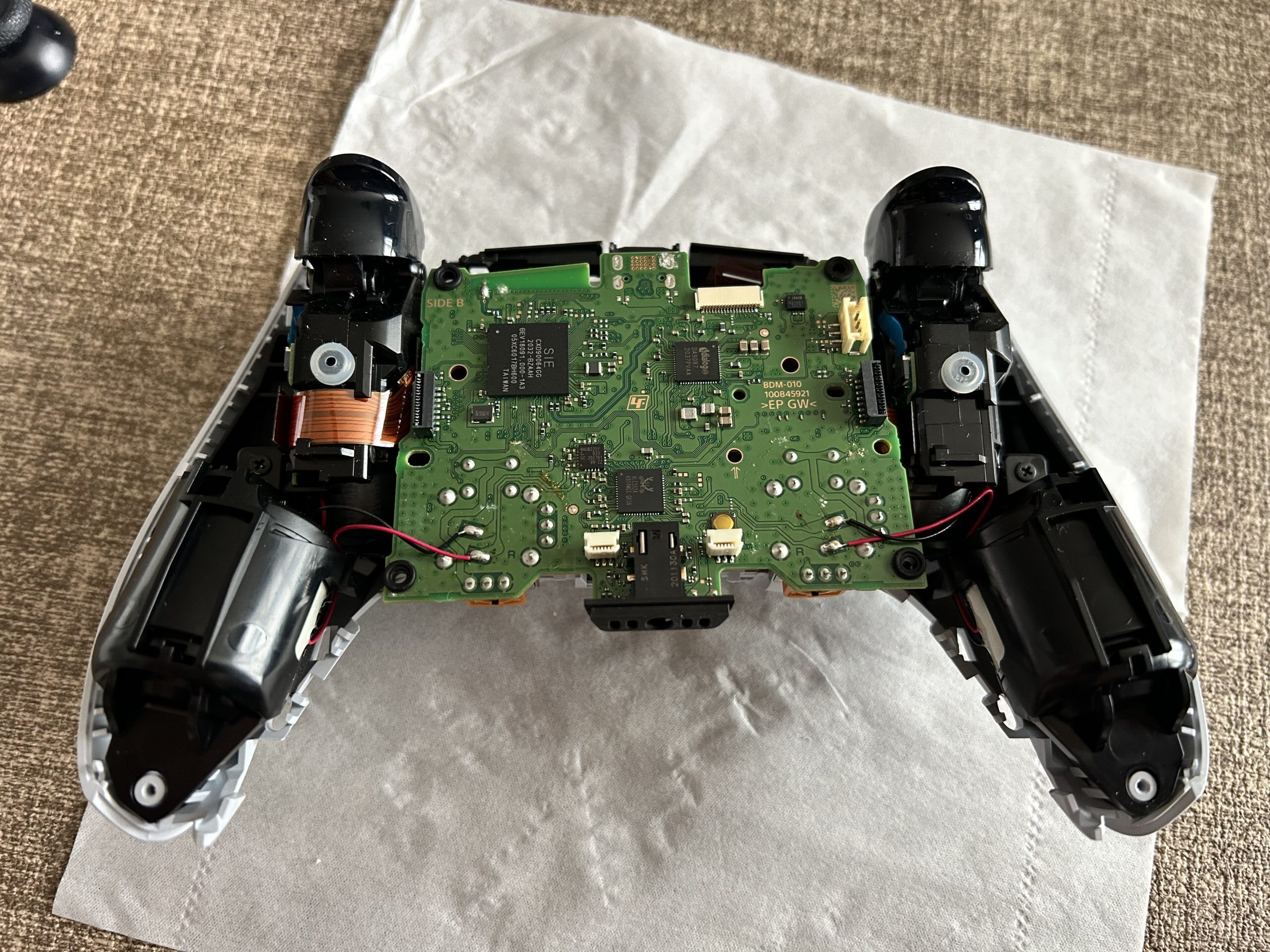

分解手順 (ざっくり)

- 背面のネジ 4 本を外し、シェルを開ける

バッテリーとフレックスケーブルを慎重に抜く。 - メイン基板を取り外す

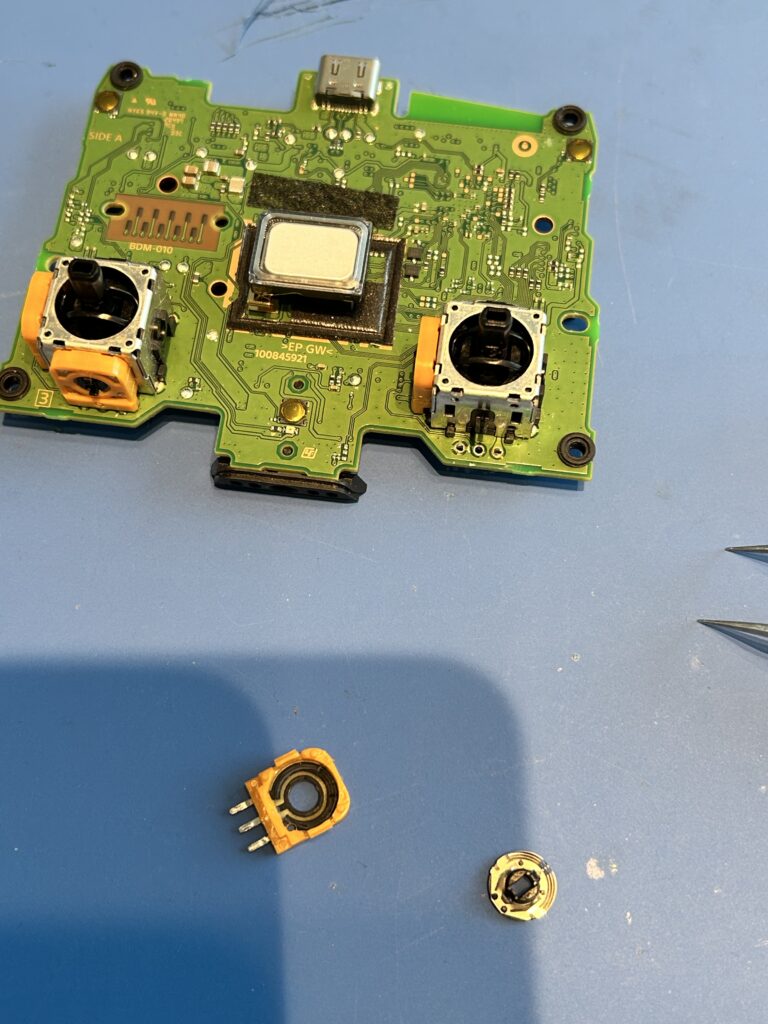

トリガーユニットを傷つけないように注意。 - アナログスティックセンサ (黄色いモジュール) を外す

- TP‑100 でスルーホールのハンダを吸い取る。

- 吸い残しがあると抜けないので、加熱 → 吸引を数回繰り返す。

- センサ内部をクリーニング

IPA を綿棒に染み込ませて抵抗パターンと wiper を清掃。 - F5 を極少量塗布

塗り過ぎは逆効果。軽く “シュッ” して綿棒で伸ばす程度。 - 逆順で組み立て

はめ込みが固い場合は無理せず角度を確認。

しくじりポイント

- 吸い切れなかったハンダでセンサが抜けない

焦ってピンセットをこじる → パッドを剥がすリスク大。 - TP‑100 のノズルが滑ってアナログスティック黒いところ

やらかしましたが、ニッパーで溶けたバリを整形してリカバリ。

動作確認

- Gamepad Tester (ブラウザ) で XY 値をチェック。

→ 中央値が ±2 程度で安定すれば OK。 - DEATH STRANDING 2 を起動して実地テスト。

→ 荷物が勝手に傾かず快適に歩ける!

:::image-placeholder INSERT_IMG_3 テスター画面のキャプチャ:::

まとめ & 感想

- 清掃だけでドリフトは 完全に解消。部品交換までは不要でした。

- 15,000 円弱の投資で工具もスキルもアップデート。結果的にコスパ◎。

- YouTube と ChatGPT で情報収集できる今、DIY のハードルはどんどん下がっていると実感。

“いい時代だね、なんでも出来ちゃう!”

今後のメンテTips

- F5 は揮発するので、半年〜 1 年に一度 軽く再塗布すると安心。

- 高温多湿を避けて保管。特に夏場は皮脂が酸化しやすいので要注意。

この記事が誰かのチャレンジの背中を押せたら幸いです。