最近レトロゲームがにわかに盛り上がっている。ふと気がつくと、僕もその波にしっかり飲み込まれていた――。

ノスタルジーという名のウイルス

戸建てを建て、本棚を自作して昔の本を並べた瞬間、埃をかぶった思い出が一気に蘇った。『CONTINUE』や『ファミ通』の背表紙が視界に入り、かつてアクションゲームばかり集めていた頃の高揚感が体を駆け巡る。ナツメ作品を中心に買い集めていた、あの“中途半端なコレクター魂”も健在だった。

PVM沼へようこそ

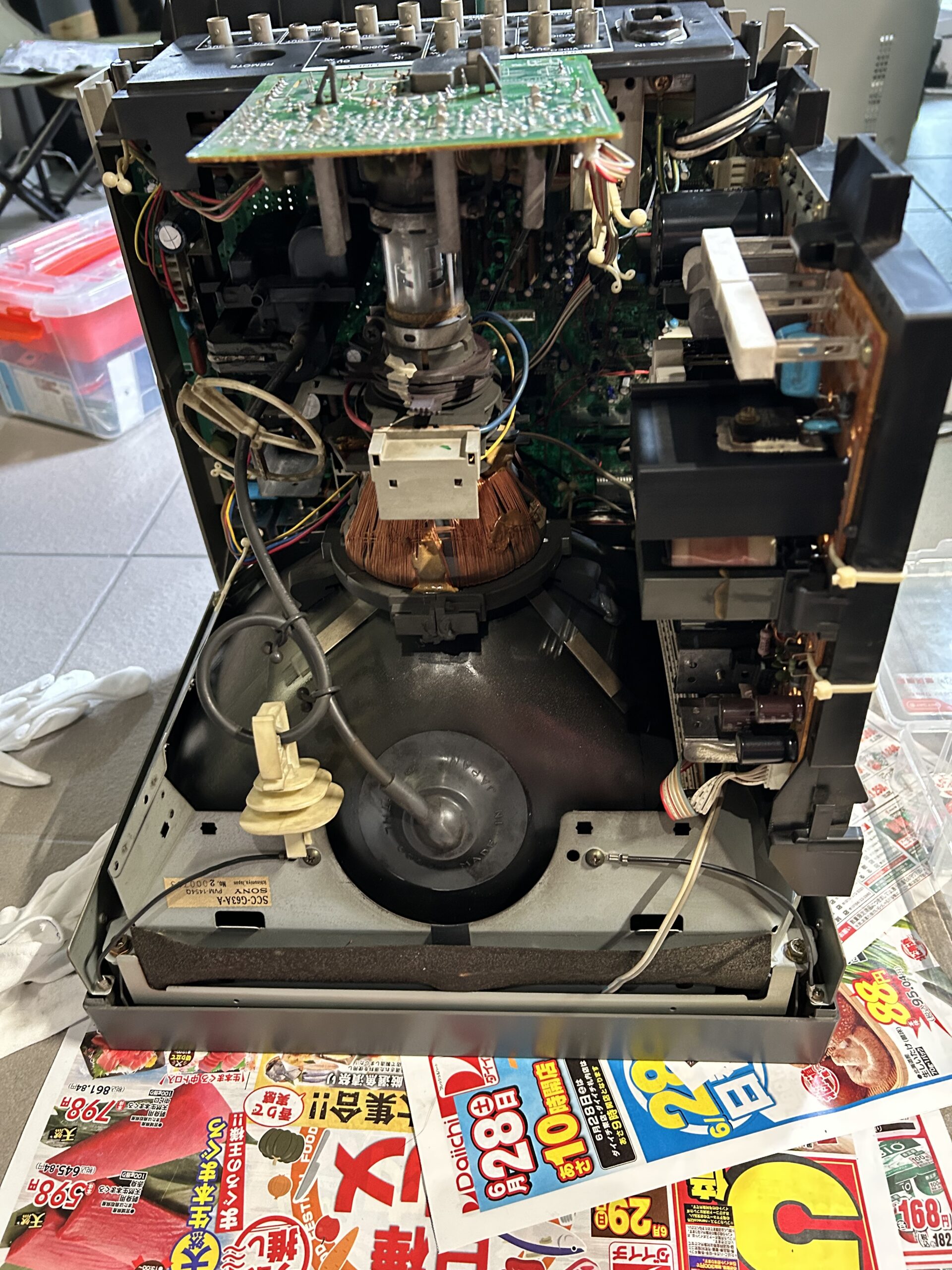

「せっかく遊ぶなら、当時よりもっと良い環境でプレイしたい」。そんな会話をAIと交わしたのが引き金だった。勢いで手に入れたSONY PVM。RGB入力の美麗さに感動する間もなく、現実は甘くない――画面焼けとスイッチ不良に直面する。

けれど逆境こそ最高のスパイス。接点復活スプレーと分解清掃、さらにはオークションで落札したソニーのトリニトロンのブラウン管のトランジスタを交換。真空管パワーアンプ製作で培ったハンダ経験がここで活きるとは思わなかった。

音が変わればゲームが生まれ変わる

試しに『ファイナルファンタジーV』をRCAでMarantz AMP →真空管パワーアンプ→ B&W 702 S3に通して鳴らしてみた。スーファミとは思えないダイナミクスに鳥肌。テレビのスピーカーでは埋もれていた低域や残響が立ち上がり、音楽が“今”の作品にアップグレードされた感覚だ。

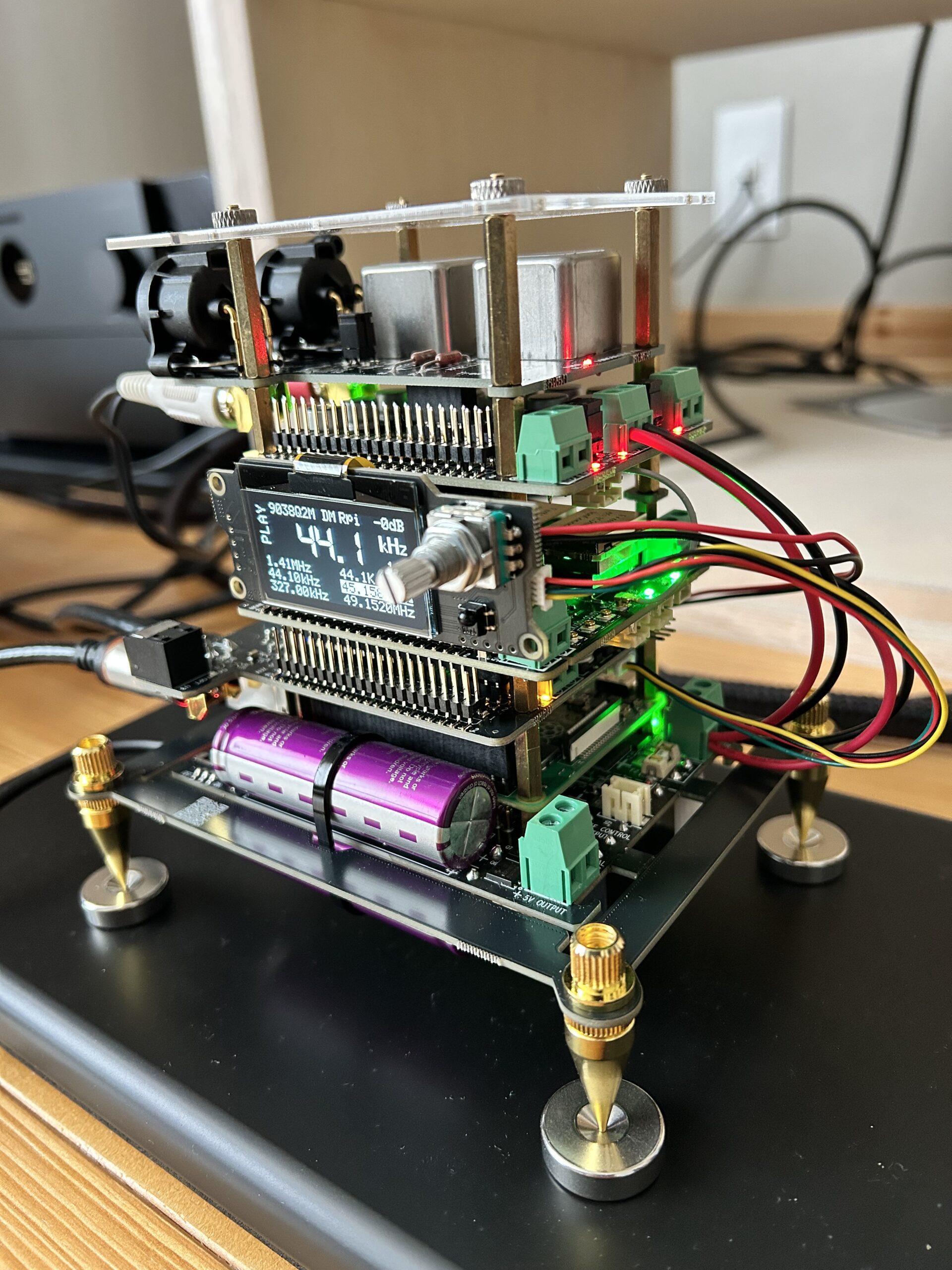

次は本体をデジタル出力化し、iancanada DACへ。クロックを追い込み、真空管パワーアンプにプリアウトすれば、あのドット絵世界にオーディオ的な深みが加わるはず。Qobuzのハイレゾサントラと並べて聴き比べるのも楽しみだ。

僕がレトロゲームに惹かれる6つの理由

- 思い出の再体験

あの頃のワクワクをもう一度味わいたい。 - ストーリーの再発見

子どもの頃は理解し切れなかった物語を、大人の視点でじっくり味わいたい。 - 箱・カセット・取説への愛

立体物としてのソフトも含めてゲーム。……ただし完璧主義は要注意。 - オリジナル環境への敬意

開発者が調整した“本来の姿”をブラウン管と純正コントローラで体験したい。 - 最先端×レトロの融合

PVM+デジタル改造+ハイエンドDACで、90年代のゲームを2025年スペックで再生する実験。 - 改造・修理という没頭体験

ハンダを握り、配線を整理し、自分の手で“最高”を作り上げる過程そのものが楽しい。

静寂と好奇心のクロスフェード

僕の価値観である“静寂”と“好奇心”。レトロゲームはこの二つを同時に満たしてくれる。懐かしいメロディに心を静めつつ、「この環境ならどんな音がする?」と探究心が刺激される。ノスタルジーとテクノロジーが混ざり合う時間こそ、僕の理想のプレイグラウンドだ。

おわりに

これからもPVMのメンテやDACのアップグレード、真空管アンプの導入など、沼は深くなる一方。でも、その過程こそが僕にとっての“ゲーム”なのだと思う。次はどんな映像と音に出会えるのか――その好奇心が尽きるまでは、きっと僕はコントローラを手放さない。